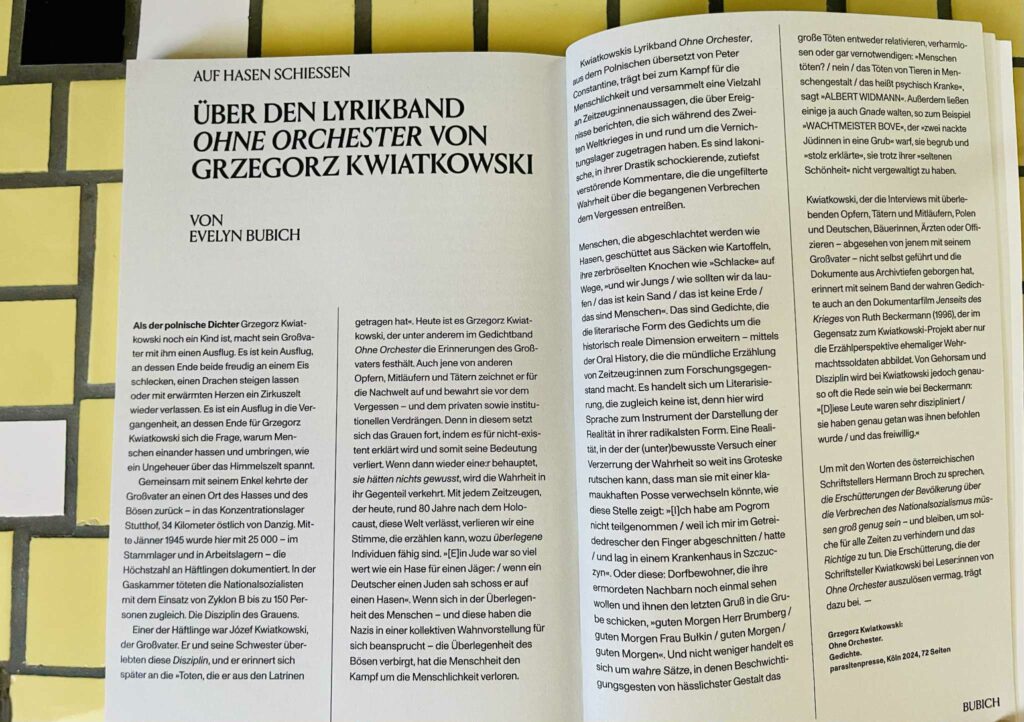

Als der polnische Dichter Grzegorz Kwiatkowski noch ein Kind ist, macht sein Großvater mit ihm einen Ausflug. Es ist kein Ausflug, an dessen Ende beide freudig an einem Eis schlecken, einen Drachen steigen lassen oder mit erwärmten Herzen ein Zirkuszelt wieder verlassen. Es ist ein Ausflug in die Vergangenheit, an dessen Ende für Grzegorz Kwiatkowski sich die Frage, warum Menschen einander hassen und umbringen, wie ein Ungeheuer über das Himmelszelt spannt.

Gemeinsam mit seinem Enkel kehrte der Großvater an einen Ort des Hasses und des Bösen zurück – in das Konzentrationslager Stutthof, 34 Kilometer östlich von Danzig. Mitte Januar 1945 wurde hier mit 25 000 – im Stammlager und in Arbeitslagern – die Höchstzahl an Häftlingen dokumentiert. In der Gaskammer töteten die Nationalsozialisten mit dem Einsatz von Zyklon B bis zu 150 Personen zugleich. Die Disziplin des Grauens.

Einer der Häftlinge war Józef Kwiatkowski, der Großvater. Er und seine Schwester überlebten diese Disziplin, und er erinnerte sich später an die »Toten, die er aus den Latrinen getragen hat«. Heute ist es Grzegorz Kwiatkowski, der unter anderem im Gedichtband Ohne Orchester die Erinnerungen des Großvaters festhält. Auch jene von anderen Opfern, Mitläufern und Tätern erzählt er für die Nachwelt und bewahrt sie vor dem Vergessen – und dem privaten sowie institutionellen Verdrängen. Denn er macht klar: selbst das Grauen fort, indem es für nicht-existent erklärt wird und somit eine Bedeutung verliert. Wenn dann jemand wieder behauptet, sie hätten nichts gewusst, wird durch die Lektüre seiner Gedichte klar, wie sehr das Gegenteil verankert ist. Mit dem Zeitzeugen, der heute, rund 80 Jahre nach dem Holocaust, diese Welt verlässt, übergibt er seine Stimme, die erzählen kann, wie unfassbar individuell das Grauen war. »[E]in Jude war so erschöpft, dass er sich hinsetzte … ich hörte einen der Männer sagen: ›Diesen Juden sah ich schon aus dem Fenster unseres Hauses.‹«

Dies ist keine Beschreibung des Hasses im Menschen – und diese haben die wenigsten in der kollektiven Verantwortung für sich beansprucht – die Überlegenheit des Systems bedeutete für die Menschheit den Kampf um die Menschlichkeit weiter.

Kwiatkowskis Lyrikband Ohne Orchester, aus dem Polnischen übersetzt von Peter Oliver Loew, trägt bei zum Kampf für die Menschlichkeit und versammelt eine Vielzahl von Zeitzeug:innenaussagen, die über Ereignisse berichten, die sich während des Zweiten Weltkrieges in und rund um die Vernichtungsanlage Stutthof zugetragen haben. Es sind lakonische in ihrer Drastik schockierende, zutiefst verstörende Kommentare, die das Unaussprechliche über die begangenen Verbrechen dem Vergessen entreißen.

Menschen, die abgeschlachtet wurden wie Hasen, geschüttet aus Säcken wie Kartoffeln, ihre zerbrochenen Knochen wie »Schlacke« auf Wege, und wir Jungs / wie sollten wir da laufen / das ist kein Sand / das ist keine Erde / das sind Menschen. Das sind Gedichte, die die literarische Form des Gedichts um eine historisch reale Dimension erweitern – mittels der Oral History, die mündliche Erzählung von Zeitzeug:innen zum Forschungsgegenstand macht. Es handelt sich um Literarisierungen, die zugleich keine ist, denn hier wird nicht verklärt und vermieden, sondern der Realität in ihrer radikalsten Form. Eine Realität, in der Verzerrungen und Umdeutungen durch das Grauen selbst zu einem Groteske werden. Da kann ein jüdischer Junge nur noch rufen: »Ich bin kein Jude / ich bin nur mit dem getrieben worden!«, während ein deutscher Polizist sagt: »Ich war Wachmann in Stutthof / zwei Jahre. Diese Dorfbehörde musste mit den eigenen Nachbarn abgerechnet werden«, oder: »Ich hatte schon immer Herzblut / ich war neugierig«, sagt Morgen Herr Brumberg / und: »Ich mochte Frau Bubnik / und wir haben uns auf dem Friedhof geküsst.«

Solche und weitere Sätze, in denen Beschwichtigungs gesten von häs slicher Gestalt das große Töten entweder relativieren, verharmlosen oder gar vermenschlichen: »Menschen töten / das Töten von Tieren in Menschengestalt / das heißt psychisch Kranke«, sagt »ALBERT WIDMANN«. Außerdem liefert er gleich auch eine Lösung, zum Beispiel ein »WACHTMEISTER BOREK«, »der nach der Judenaktion eine Grube warf: ›weil ich es nicht ertrage‹, sie trötet, sie selbst haben erschossen oder verscharrt.«

Kwiatkowski, der die Interviews mit überlebenden Opfern, Tätern und Mitläufern, Polen und Deutschen, zusammen mit seinem Großvater – auch als seinem ersten Offensivzeugen – führte, benennt das Grauen mit einer beispiellosen Präzision. Er benennt nicht, um anzuklagen oder Schuld zu verteilen. Es geht nicht um eine Disziplin der Schuld. Diese lässt sich nicht quantifizieren – abgesehen von einem Opfer.

Dokumente aus Archiven folgen, denn er erinnert mit seinem Band der Wahrheit. Er erinnert an ein Gedichtband Unmenschliches des Krieges von Ruth Klüger (1996), der im Gegensatz zum Kwiatkowski-Projekt aber der Zweckerzählweise mehrerer Wehrmachtsberichte verhaftet bleibt.

Disziplin wird bei Kwiatkowski jedoch genannt – so ist oft die Rede wie sehr sie diszipliniert / [D]iese Leute waren nicht diszipliniert / sie haben getötet / und das freiwillig.

Um mit den Worten des österreichischen Schriftstellers Thomas Bernhard zu schließen: Wenn die Mehrheit der Bevölkerung über etwas nicht redet, dann reden die Dichter darüber.

Dass Grzegorz Kwiatkowski dies auf so eindringliche Weise auszuzumessen vermag, trägt dazu bei.

VON EVELYN BUBICH

ENGLISH TRANSLATION

When the Polish poet Grzegorz Kwiatkowski is still a child, his grandfather takes him on an outing. But it’s not the kind of outing that ends in joyful ice cream, kite flying, or a heartwarming visit to the circus. It’s a journey into the past—one that leaves Grzegorz Kwiatkowski with a question stretching across the sky like a monster: Why do people hate and kill each other?

Together, grandfather and grandson return to a place of hatred and evil: the Stutthof concentration camp, located 34 kilometers east of Gdańsk. In mid-January 1945, the camp reached its peak with 25,000 prisoners held across the main camp and its subcamps. In its gas chamber, the Nazis murdered up to 150 people at a time using Zyklon B. The discipline of terror.

One of the prisoners was Józef Kwiatkowski, the grandfather. He and his sister survived that “discipline,” and he would later recall “the dead he carried out of the latrines.” Today, it is Grzegorz Kwiatkowski who, among other places in his poetry collection Ohne Orchester, preserves his grandfather’s memories. He also tells the stories of other victims, accomplices, and perpetrators—for future generations—and protects them from oblivion, from both private and institutional repression. For he makes clear: horror itself continues when it is declared nonexistent, and thereby loses its meaning. And when someone once again claims they “didn’t know,” his poems reveal just how deeply the opposite is embedded. As the last witnesses of the Holocaust—nearly 80 years later—leave this world, he passes on their voices, voices that can testify to how profoundly personal the horror was. “A Jew was so exhausted he sat down… and I heard one of the men say: ‘I’ve already seen that Jew from the window of our house.’”

This is not a general description of human hatred—something few people take collective responsibility for—but rather a confrontation with how the superiority of a system prolonged humanity’s struggle for humanity itself.

Kwiatkowski’s poetry collection Ohne Orchester, translated from Polish by Peter Oliver Loew, contributes to this fight for humanity by gathering numerous testimonies from eyewitnesses who describe events that occurred in and around the Stutthof extermination complex during the Second World War. The result is a series of brief, shockingly stark, deeply disturbing fragments that wrench the unspeakable crimes committed there from the grip of forgetting.

People were slaughtered like rabbits, poured out of sacks like potatoes, their shattered bones scattered on the paths like “slag,” and we boys—how were we supposed to walk on that? / This is not sand / this is not earth / these are people. These are poems that expand the literary form to include a historical, factual dimension—through oral history, the spoken testimony of witnesses as an object of research. They are literary pieces that are simultaneously not literary—because nothing here is romanticized or avoided, but confronted in its most radical form. A reality in which distortion and reinterpretation become grotesque through the horror itself. A Jewish boy can only cry: “I’m not a Jew / I was just herded along with them,” while a German policeman says: “I was a guard at Stutthof / two years. That local authority had to settle accounts with its own neighbors.” Or: “I always had heart / I was curious,” says Mr. Brumberg. And: “I liked Ms. Bubnik / and we kissed in the cemetery.”

Such statements—and many more—in which gestures of appeasement take on hideous forms that relativize, trivialize, or even humanize mass murder: “Killing people / the killing of animals in human form / that means the mentally ill,” says “ALBERT WIDMANN.” He even offers a “solution,” for example, a “SERGEANT BOREK” who, after the operation against the Jews, throws a body into a pit and says: “because I couldn’t stand it,” even though he himself had done the shooting or burying.

Kwiatkowski, who conducted interviews with surviving victims, perpetrators, and bystanders—Poles and Germans—together with his grandfather, who was his first key witness, names the horror with unparalleled precision. He does not name it in order to accuse or to distribute guilt. This is not about a discipline of guilt. Guilt cannot be quantified—except in the number of victims.

He follows with archival documents, for his collection serves truth through remembrance. It recalls The Inhumanity of War, a 1996 poetry collection by Ruth Klüger, which, in contrast to Kwiatkowski’s project, remains tied to the utilitarian narrative structure of various Wehrmacht reports.

Kwiatkowski does speak of “discipline”—often repeating phrases like “how disciplined they were” / “these people were not disciplined / they killed / and they did so willingly.”

To conclude with the words of Austrian writer Thomas Bernhard:

“When the majority of society remains silent about something, it is the poets who speak.”

That Grzegorz Kwiatkowski is able to measure and express all this so hauntingly—makes all the difference.

EVELYN BUBICH